Unsere Mediathek

Aktuelles, Mietertipps, Urteile, Statistiken und unser MieterJournal

Das bietet unsere Mediathek

Alle Neuigkeiten auf einen Blick

Der Mieterverein in den Medien

Hier finden Sie unseren aktuellen Pressespiegel

Wohnraummangel, Indexmiete und steigende Heizkosten – die Themen Wohnen und Mieten sind omnipräsent in den Medien. Als Interessenvertretung von Hamburgs Mieter:innen beteiligt sich der Mieterverein zu Hamburg an der öffentlichen Diskussion und wird von vielen regionalen und überregionalen Medien zitiert. In unserem Pressespiegel finden Sie eine Auswahl der Berichte und Beiträge.

Werden Sie jetzt Mitglied

für nur 6,75€ im Monat

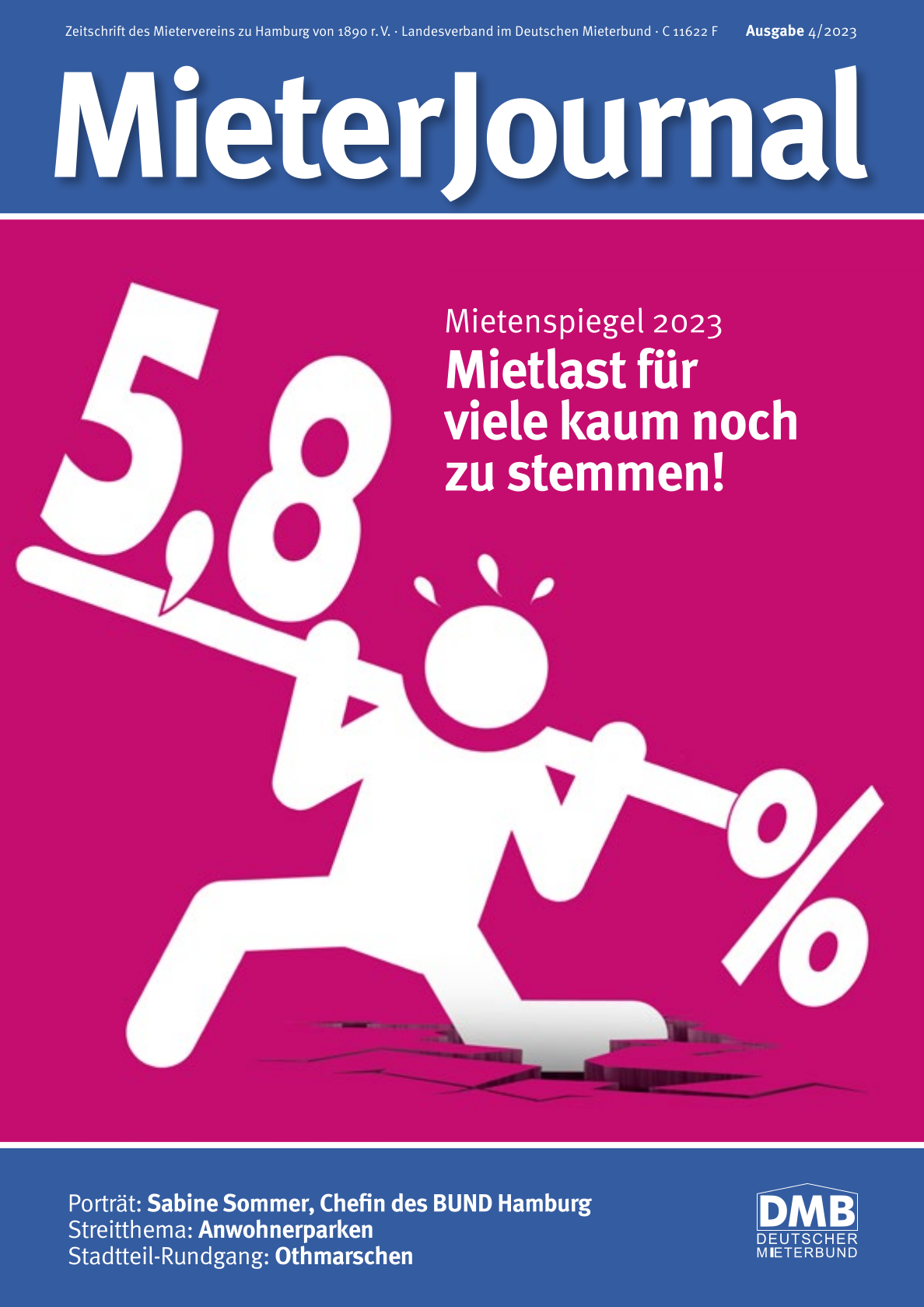

Unser aktuelles MieterJournal

Das MieterJournal, die Mitgliederzeitschrift des Mietervereins zu Hamburg, wird unseren Mitgliedern vierteljährlich zugestellt. Es informiert über Wohnungs- und Mietenpolitik, über aktuelle Fälle von Mietproblemen, über Mietrecht, Miete-Urteile und vieles mehr. Hier geht es zu unserem MieterJournal.

Sie haben Fragen zum MieterJournal?

Nehmen Sie jederzeit Kontakt zu uns auf.